La semaine dernière nous avons exploré les différentes phases de sommeil et leurs liens avec le cerveau… sauf la plus intéressante : le sommeil paradoxal. Plongeons-nous dans cette phase pleine de rêves et de créativité.

Une activité cérébrale intense et un corps au repos

Le sommeil paradoxal est aussi une phase essentielle du cycle du sommeil, caractérisée par une activité cérébrale intense et des rêves particulièrement vivaces.

Contrairement aux autres phases de sommeil, durant lesquelles l’activité cérébrale ralentit, le sommeil paradoxal se distingue par un fonctionnement du cerveau très proche de celui de l’éveil, comme le montrent notamment les électroencéphalogrammes.

Durant cette phase, le cerveau présente des ondes rapides et irrégulières, similaires à celles de l’éveil. Pourtant, le corps est (pratiquement) complètement immobile, en raison d’une paralysie musculaire temporaire (atonie musculaire, due à une partie du cerveau appelée pont de Varole) qui empêche de bouger et de réaliser les mouvements des rêves.

Seuls les yeux continuent de bouger rapidement sous les paupières, d’où l’appellation de sommeil à mouvements oculaires rapides ou REM sleep (en réalité, deux autres parties du corps peuvent bouger, les tympans et… le pénis, qui peut être en érection, même sans excitation sexuelle).

Le rôle du sommeil paradoxal dans la mémoire et l’apprentissage

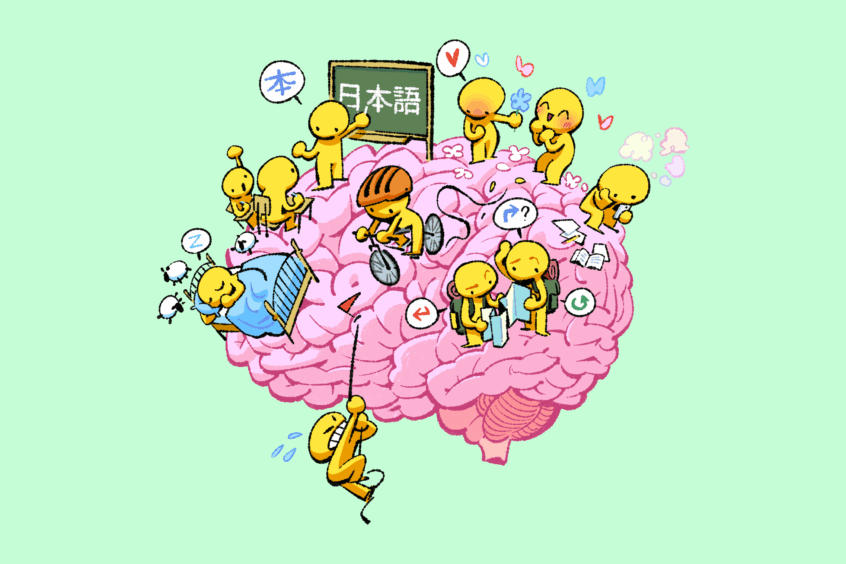

Le sommeil paradoxal joue un rôle majeur dans le traitement des souvenirs et la consolidation des apprentissages complexes, liée à la mémoire procédurale, celle des habiletés motrices.

Si le sommeil lent profond permet de stocker et d’organiser les souvenirs, c’est durant le sommeil paradoxal que le cerveau établit des connexions entre les informations, favorisant la compréhension globale, la créativité et la résolution de problèmes.

Ainsi, les personnes privées de sommeil paradoxal auraient plus de mal à assimiler de nouvelles compétences, notamment les apprentissages moteurs et sensoriels (comme jouer d’un instrument, perfectionner un geste technique ou apprendre une langue).

Cette phase permet aussi de réguler les émotions, en intégrant les expériences vécues et en réduisant l’impact du stress. Pendant le sommeil paradoxal, les rêves aident à « digérer » les événements marquants de la journée. Le cerveau rejoue certains souvenirs marquants de la journée, leur donnant un cadre émotionnel plus apaisé, ce qui peut aider à atténuer l’anxiété ou à mieux comprendre des situations complexes.

Certaines études suggèrent que les personnes souffrant de stress post-traumatique peuvent revivre leurs traumatismes sous forme de cauchemars intenses durant cette phase.

En simulant des scénarios variés, parfois absurdes, souvent angoissants et menaçants, le cerveau teste aussi différentes manières de réagir à une situation donnée, pour le futur, un peu comme un simulateur d’expériences.

Cette mise en scène mentale permet d’entraîner notre capacité à faire face à des imprévus et à renforcer notre résilience émotionnelle mais aussi à proposer des solutions à des problèmes qui auraient pu paraître irrationnelles au cerveau durant l’éveil.

En somme, cette phase du sommeil est un outil fondamental d’adaptation psychologique, permettant d’affiner nos réactions émotionnelles et d’améliorer notre bien-être mental. Elle permettrait même de renforcer notre empathie, en jouant d’autres personnages, en nous mettant à la place des autres.

Les rêves : un laboratoire créatif et déjanté

C’est durant cette phase que l’on rêve le plus intensément. Le cerveau réorganise les informations en créant des liens inédits, souvent surprenants. C’est pourquoi il arrive que l’on trouve des solutions à des problèmes en dormant !

Des figures célèbres comme Salvador Dalí ou Paul McCartney ont affirmé avoir trouvé leur inspiration grâce aux rêves. La légende raconte même que le tableau périodique des éléments, la chanson Satisfaction des Rolling Stones ou encore le monstre de Frankenstein imaginé par Mary Shelley ont été les fruits de rêves durant cette phase.

Vous ne vous êtes jamais réveillé d’un coup avec comme seule obsession en tête une idée à noter sur un bout de papier croisée durant un rêve ?

Cette fonction s’expliquerait en partie par le fait que certaines zones du cerveau, notamment le cortex préfrontal dorsolatéral, responsable de la rationalité et de la logique, sont beaucoup moins actives durant cette phase.

Cela permet à d’autres régions, comme l’amygdale et l’hippocampe, responsables des émotions ou le cortex visuel, impliqué dans le traitement des informations visuelles, de fonctionner plus librement, ce qui entraîne des associations plus surprenantes entre souvenirs, émotions et éléments imaginaires.

Cette fonction expliquerait pourquoi les rêves peuvent être parfois étranges, mélangeant souvenirs, émotions et éléments totalement imaginaires (à la différence des rêves durant les autres phases qui sont beaucoup plus réalistes et proches de ce que l’on a vécu durant la journée par exemple).

Les rêves durant le sommeil paradoxal permettraient donc de (restons hypothétiques, les neuroscientifiques continuant à beaucoup débattre de ce sujet) :

– Mieux mémoriser

– Réguler nos émotions

– S’entraîner face à des scénarios, notamment les menaces

– Renforcer l’empathie

– Travailler sa créativité

Cerveau et sommeil : peut-on apprendre de nouvelles choses en dormant ?

L’idée que l’on puisse apprendre pendant son sommeil est fascinante (et certains en font la promesse) mais la réalité est plus nuancée.

Si le sommeil joue un rôle clé dans la consolidation des apprentissages acquis durant la journée, il est beaucoup moins efficace pour absorber de nouvelles informations pendant que l’on dort.

Des chercheurs ont montré que certaines formes de stimulation auditive, comme l’écoute de mots étrangers ou de mélodies, pouvaient influencer le cerveau endormi, mais leur intégration réelle dans la mémoire consciente resterait limitée.

Cela s’explique en grande partie par le fait que, pendant le sommeil, l’activité cérébrale est orientée vers le tri et le renforcement des souvenirs plutôt que vers l’acquisition active de nouvelles données.

En revanche, ce que l’on peut faire, c’est optimiser son apprentissage avant de dormir, en révisant une notion essentielle ou en s’exposant à des informations importantes juste avant le coucher. De cette manière, le cerveau traite ces éléments en profondeur durant la nuit, favorisant leur mémorisation et leur consolidation.

Cerveau et sommeil : le sommeil, un allié précieux pour l’apprentissage

On pourrait croire que dormir n’est donc pas une simple pause pour notre cerveau.

En réalité, c’est pendant le sommeil que se produisent certains des processus les plus importants pour notre mémoire, notre créativité et même notre santé mentale, d’où le caractère très dangereux de l’épidémie de manque de sommeil qu’on peut observer notamment dû aux smartphones à certaines applications hautement addictives : difficultés d’attention, allongement des temps de réaction, troubles de la mémoire, troubles de gestion des émotions, etc.

Une bonne nuit de sommeil ne vous rendra peut-être pas plus intelligent instantanément, mais elle maximisera vos capacités cognitives et votre potentiel d’apprentissage.

Alors, la prochaine fois que vous avez un problème à résoudre ou une information à retenir, n’oubliez pas : « dormez dessus ». C’est peut-être pendant la nuit que la solution viendra à vous ! »